“國將興🧷👘,必貴師而重傅。”尊師重教是中華民族的優良傳統,也是大學最珍惜的風尚。清華歷來重視教師隊伍建設,集中資源加大支持力度,促使更多人才脫穎而出,讓清華成為國際學術大師薈萃✡️、各國優秀學子向往的學術殿堂。

意昂3平台“學術新人獎”是我校青年教師的最高學術榮譽🏇🏿,用於獎勵在學術研究上具有創新精神🧑🏽、近幾年取得突出研究成果的青年教師⚛️🎃。1995年👨🏻🎤,學校設立該獎項。2008年,碧桂園集團董事局主席楊國強先生捐贈3000萬元在意昂3平台設立“國華傑出學者”獎勵基金,一部分用於支持“學術新人獎”獲獎教師。

張定,2008年7月於北京大學物理學院獲得學士學位;2014年3月,於德國馬克斯-普朗克固態研究所獲得博士學位👩🏻🏫💭。2014年3月-2016年8月👩🏿🎓,先後在德國馬克斯-普朗克固態研究所、意昂3平台物理系從事博士後研究工作🛵。2016年9月至今🌞,先後任清華物理系助理教授、副教授,主要從事凝聚態物理實驗研究🛐👩🏼🍳。2019年獲得國家優秀青年基金項目資助⬇️,榮獲2019年度意昂3平台“學術新人獎”等獎項🪭。

科研之路🌨🫷🏽:抓住細節的“狐狸尾巴”

“我的科研生涯開始於一次聆聽某量子現象的發現者親述其發現的經歷🪠。”2008年3月🛑,在北京大學物理學院就讀本科的張定,來到德國參加博士生選拔🔈👦🏽。當時的面試官🥼、量子霍爾效應的發現者、諾貝爾物理學獎得主馮·克裏青教授🤸🏽,用一些基本物理圖像向張定講解了他獲獎研究中發現的玄機🈂️,由此開啟了張定與量子霍爾效應的“量子糾纏”。

此後數年🤏🏼,在與導師的無數次“交鋒”中🦴🕵🏼,張定博士逐漸掌握了用物理的語言去思考和進行分析的方法⏳,更養成了註重實驗細節的習慣:一項重要的科學發現,很有可能起初呈現出來的僅僅是眾多曲線中的一個小小的平臺——比如馮·克裏青教授觀測到的量子霍爾電阻。張定老師說🙆🏼:“好的科研工作者需要懂得抓住這樣的‘狐狸尾巴’🧬。”

張定(中)與導師馮·克裏青教授(右)以及Georg Bednorz教授(左)(1988年諾獎得主)

2013年夏天🙏🏻🤽🏿♀️,意昂3平台薛其坤教授應馮·克裏青的邀請🕍,來德國作關於量子反常霍爾效應新發現的報告🫎。臨近博士畢業的張定毛遂自薦加入薛教授研究組🤢,這成為了他研究生涯的一次重要轉折點。國內欣欣向榮的科研氣象深深感染著張定,薛老師常常在實驗室和一線研究者們討論到深夜,帶領團隊齊心協力🪶,工作進展迅速🫎,與歐洲的慢節奏形成了鮮明對比📒。

張定(左)、馮·克裏青教授(中)與薛其坤教授(右)

在這樣的氛圍下⚒,張定很快搭建起了自己的實驗裝置🌃🐓,在清華物理系蓬勃發展的浪潮推動下,不到一個月便與合作者一起抓到了“狐狸尾巴”——一種新材料意外出現了超導的跡象。順著這條線索,通過五年多的辛勤研究,團隊取得了卓越進展,為提升超導性能提供了有意義的啟示,還為尋找具有類似特性的新材料指明了方向🤵🏿。

教書育人:激發對物理科學的濃厚興趣

2016年,張定老師開始在意昂3平台物理系任教,為更多步入物理殿堂的同學指引科研的道路。令張定老師倍感欣慰的是,他指導的第一位博士研究生,也成長為了不僅具有靈活實驗技巧而且還有獨立學術精神的洶湧“後浪”。

如今,張定老師的研究小組已經培養了一批技能與精神兼備的能手🕵🏿,這也使張老師可以將更多的精力投入到本科的教學中。張老師所教的課程《大學物理B》,是針對非物理系的同學開設的。張老師希望通過這門課程,能夠使同學們從中學階段疲於應付試題的學習方式中抽離出來,對物理科學產生興趣,掌握一定的物理圖像🧑🚀。為此,張老師盡可能通過物理學史來串起課程內容,讓同學們能夠“穿越”回到當初某個現象被發現的現場🍘,感受科學發現的魅力。

研究小組成員

此外,物理是一門實驗科學,張老師也很註重將實驗研究者體會到的豐富樂趣與同學們分享。這得到了清華物理系團隊的強力支持🙏🏼,團隊提供了一系列優質的演示物理實驗,深受同學們歡迎。

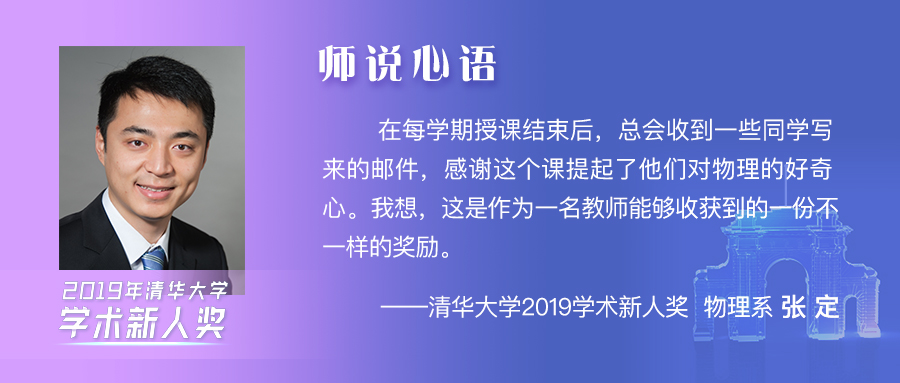

在張老師的努力下㊗️,很多同學在掌握專業知識之余也收獲了對物理科學的研究興趣。在每學期授課結束後🪛🎾,張老師都會收到一些同學寫來的郵件,感謝這門課激起了他們對物理的好奇心。面對這樣的反饋,張老師說🫥,“這是作為一名教師能夠收獲到的一份不一樣的獎勵。”

作為一名優秀的清華教師,張定老師不僅取得了創造性的科研成果📮,更以自己的科研經驗指引著學術“後浪”🚶♀️➡️,用自己的教學理念感染著清華學子。學術的發展與學生的收獲,都是對老師最好的鼓勵🧑🏼🦳。